Phänologie: Pflanzenbeobachtungen als Zeiger für Jahreszeiten und Klimawandel

Willkommen bei der Informationssammlung zu unserem Phänologie-Monitoring, das naturgucker.de in Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) durchführt.

Bitte klicken Sie auf die folgenden Links, um direkt zu den jeweiligen Details weiter unten auf dieser Seite zu gelangen.

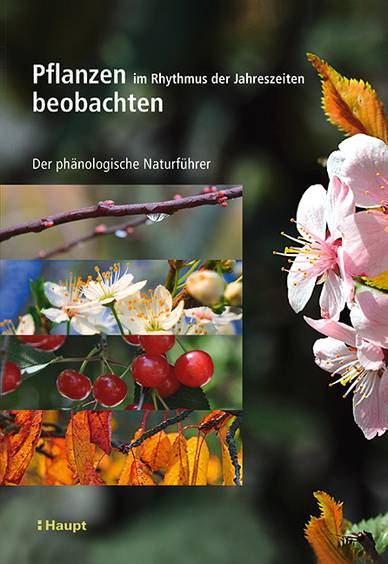

Buchtipp zum Thema

Wenn Sie selbst gern phänologische Beobachtungen sammeln oder Ihr Wissen über die Phänologie aufbauen beziehungsweise erweitern möchten, dann könnte das im März 2020 im Haupt Verlag erschienene Buch "Pflanzen im Rhythmus der Jahreszeiten" genau das Richtige für Sie sein. Es vermittelt in kompakter und allgemeinverständlicher Form das wichtigste Hintergrundwissen und stellt 60 Pflanzenarten sowie deren relevanten Entwicklungsstadien in Wort, Bild und Zeichnung vor.

Das Autorenteam legt nicht nur Wert darauf, komplexe Zusammenhänge leicht nachvollziehbar darzulegen. Es werden auch jede Menge hilfreiche Tipps für die Praxis gegeben. So wird es leichter, sich in die Regeln einzuarbeiten, die der zielgerichteten Datenerfassung als Basis dienen und sowohl von interessierten Laien als auch von hauptberuflichen Wissenschaftlern genutzt werden.

Allgemeines über die Phänologie

Einst haben die Menschen die Natur sehr genau beobachtet, um rechtzeitig die Saat auszubringen oder den richtigen Zeitpunkt für die Ernte abzupassen. Wann welche Pflanzen erstmals blühen, war für sie oft wichtiger als ein Kalender. Denn abhängig vom Witterungsgeschehen des jeweiligen Jahres in der betrachteten Region kann der Blühbeginn einer Pflanzenart etwas früher oder später als im durchschnittlichen Mittel stattfinden. Einen fixen, allgemeingültigen Termin gibt es nicht.

Seit einigen Jahren verlagert sich der Beginn der Blütezeit einiger Pflanzen zusehends auf frühere Zeitpunkte im Jahr. So berichtete beispielsweise die SWR-Sendung "Planet Wissen" im März 2014 über das Phänomen der immer früher stattfindenden Apfelblüte. Demnach habe sich der durchschnittliche Blühbeginn innerhalb der vergangenen 30 Jahre um zehn Tage nach vorn verschoben (Quelle). Dies belegt: Wann Pflanzen ihren Blühbeginn haben, ist nicht nur eine Frage des Wetters, sondern auch des Klimas – oder eben des Klimawandels.

Gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) führt naturgucker.de ab 2018 ein Projekt durch, in dessen Rahmen Beobachtungsdaten zu bestimmten Pflanzenarten gesammelt werden sollen. Es geht dabei um die Phänologie, also um die im Jahresverlauf auftretenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen dieser Pflanzen. Hierbei wird das Jahr nicht nur in vier Jahreszeiten unterteilt, sondern in deutlich feiner abgestufte phänologische Jahreszeiten. Jede dieser phänologischen Jahreszeiten wird durch eine sogenannte Leitphase eröffnet, also zum Beispiel der Vorfrühling durch die Blüte der Gemeinen Hasel, siehe hierzu auch der Beitrag "Die phänologische Uhr" des DWD.

Wer sich an unserem Phänologie-Monitoring beteiligen und Beobachtungsdaten – am besten immer aufgewertet mit Belegbildern - melden möchte, den bitten wir darum, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte bezüglich der Zielarten zu lenken, die wir weiter unten erläutern. Denn damit sich eine homogene phänologische Datensammlung ergibt, sollten alle Beobachter dieselben Details im Blick behalten. Freilich können Sie darüber hinaus alle weiteren Beobachtungen ebenfalls auf naturgucker.de dokumentieren, also wenn Sie beispielsweise draußen auch Singvögel oder Schmetterlinge gesehen haben. Hier finden Sie einen Hintergrundbeitrag zum Thema "Welche Beobachtungen sollte man melden?".

Beobachtungen dokumentieren

Am besten dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen mit entsprechenden Bildern. Wer Meldungen in Rheinland-Pfalz macht, sollte neben der Gebietsangabe auch eine Punktverortung vornehmen, damit die punktgenauen Beobachtungsdaten später dem ArtenFinder zur Verfügung gestellt werden können.

Gerne können Sie außerdem Fotos anderer Arten hochladen und bei Bedarf Bestimmungshilfen durch die Fachbeiräte oder andere Nutzer von naturgucker.de in Anspruch nehmen. Probieren Sie es aus!

Zum Melden Ihrer Beobachtungen müssen Sie übrigens entweder bei naturgucker.de registriert sein oder Sie können diesen

Direktmeldelink für die Nutzung am Computer

verwenden. Für das Melden von Beobachtungen über diesen Link müssen Sie bei naturgucker.de nicht einmal angemeldet sein. Allerdings funktioniert das Ganze derzeit nur am Computer und nicht am Smartphone oder Tablet!

Wenn Sie auf eines der Bilder der in dem Formular aufgeführten Arten klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie alle auf naturgucker.de vorliegenden bestimmungsrelevanten Fotos der jeweiligen Art sehen. Somit haben Sie die Möglichkeit, Bildmaterial anzuschauen, das Ihnen typische Merkmale der Pflanzenarten zeigt.

Detaillierte Hilfestellungen zur Bedienung des Meldeformulars finden Sie hier.

Projektlaufzeit

Da der Fokus auf mehreren Pflanzenarten und unterschiedlichen Vegetationsphasen liegt, erstreckt sich die Laufzeit des Phänologie-Monitorings von naturgucker.de und des DWD praktisch über das gesamte Jahr. Oft können die ersten Arten bereits im Januar beobachtet werden, die letzten sind bis in den November oder Dezember hinein in der entsprechenden Phase zu sehen. Sie können mit Ihren Beobachtungen also während des gesamten Jahres einen Beitrag zu dem Monitoring leisten.

Hier finden Sie eine Gesamtübersicht aller Zielarten und Vegetationsphasen unseres Phänologie-Monitorings:

| Phänologische Jahreszeit | Art(en) |

| Vorfrühling | 1. Gewöhnliche Hasel (Blühbeginn) 2. Kleines Schneeglöckchen (Blühbeginn) 3. Sal-Weide (Blühbeginn, gelbe Staubbeutel sichtbar) |

| Erstfrühling | 1. Garten-Forsythie (Blühbeginn) 2. Scharbockskraut (Blüte) |

| Vollfrühling | 1. Kultur-Apfel (Blühbeginn) 2. Bär-Lauch (Blüte) |

| Frühsommer | 1. Schwarzer Holunder (Blühbeginn, erste Dolde zur Hälfte aufgeblüht) 2. Eberesche (Blühbeginn) |

| Hochsommer | 1. Rote Garten-Johannisbeere (erste Früchte reif) 2. Wilde Karde (Blüte) |

| Spätsommer | 1. Apfel, frühreifend (erste Früchte reif, erstes Durchpflücken lohnt sich) 2. Eberesche (erste Früchte voll ausgefärbt) |

| Frühherbst | 1. Schwarzer Holunder (erste Früchte voll ausgefärbt) |

| Vollherbst | 1. Rosskastanie (erste Früchte fallen herunter) |

| Spätherbst | 1. Eberesche (Blattfall, 50 % gefallen) |

| Winter | 1. Kultur-Apfel, spätreifend (Blattfall, 50 % gefallen) |

Hinweis: Grundsätzlich sind all Ihre Beobachtungen – auch von Arten, die nicht im Fokus des Monitorings stehen – während des gesamten Jahres auf naturgucker.de sehr willkommen.